《魔導書抄録》珈琲と肉体の調和について

《魔導書抄録》珈琲と肉体の調和について

序:黒き霊薬への疑念

「珈琲とは身体に毒なるものではないか?」

「健やかなる生を求むゆえ、しばし遠ざけておるのだが……」

かような声を耳にすることは珍しくない。されど今や、珈琲は“健康を支える霊薬”として、再び光を浴びている。

秘訣は、己が体質を識り、正しき飲み方を選ぶこと。

これより記すは、珈琲が汝の友たるための指針である。

第一癒:古き時代と現代における珈琲の姿

かつて珈琲は「胃を傷める」「眠りを奪う」と、負の影をまとって語られた。

しかし近代の学術は、むしろその中に数多の恩恵を見いだしている。

ただし――それが「善」か「悪」か、一刀両断に語ることは叶わぬ。

重要なのは、汝にとって調和のとれた一杯を見つけることである。第二癒:珈琲の秘められし効能

研究にて示されたる効力、いくつかをここに記す。

- 抗酸化の力:ポリフェノールやクロロゲン酸が細胞の老化を防ぐ。

- 糖の調律:インスリン感受性を高め、糖尿病の危険を減じる可能性あり。

- 精神の安寧:カフェインが心を安らげ、集中を促す。

- 肝の守護:脂肪肝や疾患を遠ざける作用が報告されることもある。

医学の最終判断は専門家に委ねるべし。されど節度をもって口にすれば、日々を支える盟友ともなり得るのだ。

第三癒:過ぎたるは毒、体質によりては害となる

珈琲は光と影を併せ持つ。体質や量を誤れば、毒ともなり得る。

- 胃弱の者は、空腹時や過飲で胃酸を過多にする。

- 不眠の傾きある者は、眠りの4〜6刻前に避けるべし。

- カフェインに敏感な者は、わずかな杯でも動悸や不安に襲われることあり。

- 妊婦・授乳中の者は、摂取量に制限が推奨される。

第四癒:健康を損なわぬ“ちょうどよき”作法

一日の目安は2〜3杯、総カフェインは約400mg以内。空腹を避け、食後の一杯を良しとする。

理想は黒きまま(ブラック)。だが、砂糖を控えめにするだけでも十分。午後三刻を過ぎたなら、デカフェに切り替えるも賢明な選択である。

楽しみながら続けられること――――それが最上の健康習慣である。

第五癒:甘き調律を求めぬ工夫

健康を保ちながら、風味を増す工夫も存在する。

- シナモンの香を添えし珈琲:血糖値を抑え、芳香を高める。

- ココナッツ油/MCT油:満腹感を与え、脂肪燃焼を助く。

- 豆乳やオーツミルク:腸をいたわる植物性の乳。

- はちみつ少量:甘みを添えつつ、鉱物(ミネラル)も加わる。

反対に、シロップや生クリームを過度に使えば、糖の過剰に至るゆえ注意せよ。

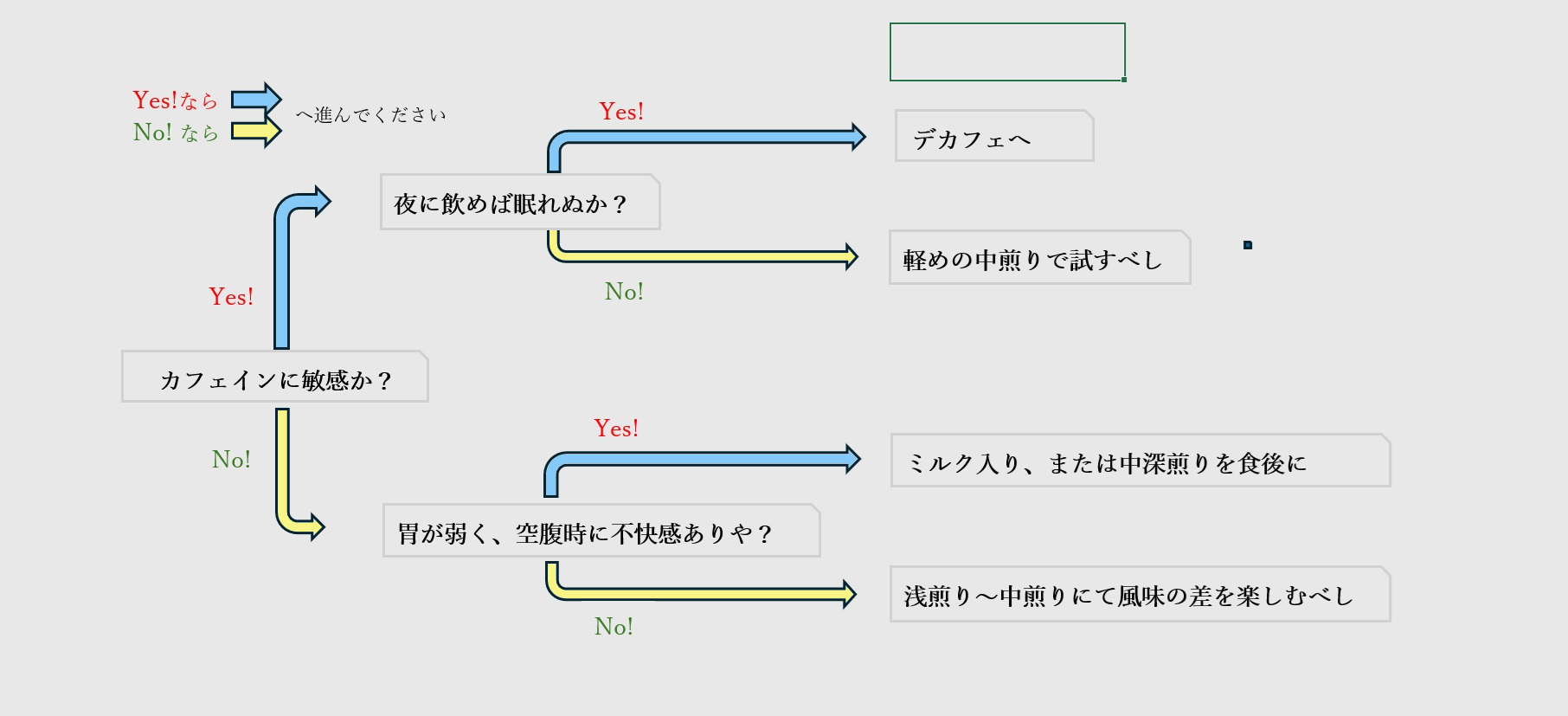

第六癒:己に合う杯を見つける術(簡易診断の図)

迷うときは、珈琲ギルドの案内人(わがギルドならば焙煎士)に相談するがよい。

🏺 珈琲と共に歩むために

珈琲が健康に良きか悪しきか、答えは一様ではない。

だが――汝に合う一杯であれば、それは日々の味方となろう。

香りにて心を癒やし、味わいにて身を整え、気づけば生活は律されている。

どうか、珈琲と“ちょうどよき距離”を保ち、健やかなる日々を歩まれよ。つづけて、癒しの章 第二話:《焙煎竜の胃袋》珈琲と胃腸の炎をめぐる攻防録 を読む

癒しの章 トップへ戻る

珈琲叙事詩のトップに戻る

⚠️ 備えの書き付け(免責の注記)

ここに記されたカフェインにまつわる知識は、旅人たちの調べや文献の記録をもとに綴られしものなり。

しかし、これらはあくまで道しるべにすぎず、書き手は癒し手でも薬師でもござらぬ。

ゆえに、各々のからだや暮らしに取り入れる際には、自己の判断と責任にてお試しくだされ。

もし心身に不安や病があるならば、必ず信頼できる医師や専門の治癒師へ相談されることをお勧めいたす。