焙煎の秘儀書 ― 浅煎りと深煎り、火加減の魔術

焙煎の秘儀書 ― 浅煎りと深煎り、火加減の魔術

焙煎とは、生の緑豆に「火の魔力」を宿し、飲むこと叶う姿へと変容させる秘儀である。

熱は水分を追い払い、豆の衣を翠より褐へ、やがて漆黒へと変じさせる。

その歩みの中で、酸味、甘味、苦味、芳香、そして深淵なるコクが錬成されてゆく。

火をどこまで入れ、いずれの段階で止めるか――それこそが焙煎度、味の系譜を定める大いなる指標である。

第一煎:浅煎りから深煎りまで ― 味覚の三界

焙煎の深度は、味と香りを大きく変貌させる。

- 浅煎り:明るき茶色、果実めく酸を宿す。香りは華やぎ、軽やかに舞う。エチオピア、ケニアといった高地の豆に好適。

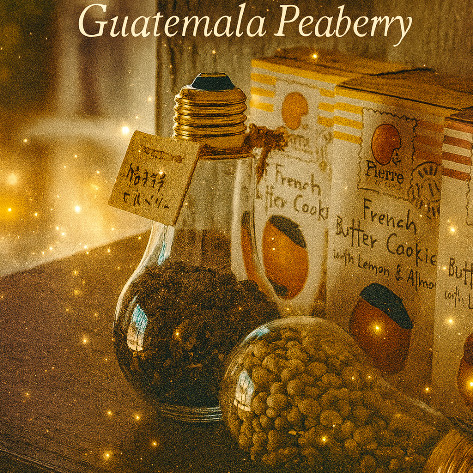

- 中煎り:濃き茶色、甘と酸の均衡。香りは豊潤にして柔和。グアテマラ、コロンビアの豆に映える。

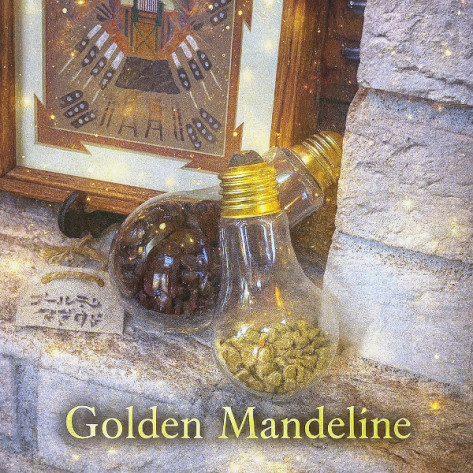

- 深煎り:黒に近き濃褐、苦と重厚なる余韻。焙香は力強く、香ばしき印象を残す。ブラジル、マンデリンに宿る道。

同じ豆とて、焙煎が異なれば別の相貌を示す。

たとえばグアテマラの豆は、浅き焙煎で柑橘の光を放ち、深き焙煎で甘苦き黒き宝石へと変貌する。

第二煎:焙煎度の呼び名 ― 火加減の階

焙煎の道は大きく三つに分かたれるが、古の焙煎師たちはさらに細き名を与えた。

- ライト/シナモン ― 極浅の段階、明るき酸を残す。

- ミディアム/ハイ ― 酸と甘が調和し、均衡の美を奏でる。

- シティ/フルシティ ― 中深き焙煎、苦味とコクを深める。

- フレンチ/イタリアン ― 最深の焙煎、濃厚にして漆黒、しばしばエスプレッソに用いられる。

これらの呼び名は国や商人によって揺らぐゆえ、必ず味の記述とともに読むべし。

第三煎:豆の内で起こる錬成

焙煎の炎は、豆の内奥に次の変容をもたらす:

- 浅煎り ― クロロゲン酸と香気成分が豊かに残る。

- 中煎り ― 酸と糖が調和し、芳香豊かに。

- 深煎り ― 糖は焦げ、油脂とカフェインの苦が前面へ 。

焙煎が進むごとに、豆の密度は減じ、色は濃く、重量は軽くなり、油は表面に滲み出す。これこそ、見た目にも現れる焙煎度の徴である。

第四煎:焙煎別の三聖豆

いずれの道を歩むべきか迷う者には、この三つの聖豆を示そう。

澄み渡る酸と花の香を放つ。冷めても清らか、酸味を“光”として味わう者に相応しき入門の豆。

果実の酸と香ばしき甘の調和。丸豆ならではの柔らかき旨みが、最も映える段階。

大地のコク、土の深み、悠久の余韻。ミルクとの相性抜群にして、深煎りの極意を伝える銘柄。

🏺 結びの巻:焙煎度は“味の地図”

焙煎こそ、珈琲の風味を定める大魔術。

酸を好むなら浅き道を、コクと余韻を求めるなら深き道を選ぶがよい。

少量にて幾度も試し、己が舌に宿る“焙煎の座標”を見出すべし。

その時、汝は自らの杯に最適なる焙煎を得るだろう。

つづけて、焙煎の章 第五話:焙煎士の選定録《この豆に、この火を!》 を読む

焙煎の章 トップへ戻る

珈琲叙事詩のトップに戻る